现代纤维艺术

引 言

现代纤维艺术作为重要的艺术形式在现代艺术中具有特殊的地位,是一种备受国内外艺术界、建筑界广泛关注的古老而又年轻的艺术门类。从古老的擀毡工艺、地毯、挂毯的编织艺术、缂丝技艺的基因中,我们都能体察出现代纤维艺术的组成因子。一些纤维材料构成的平面织物如壁挂,立体织物如软雕塑、装置艺术品,室内日用纺织工艺品,以及在现代建筑空间中、在自然环境中用各种纤维材料表达造型语言的作品都可归属于这个范畴。

现代纤维艺术在艺术形式和语言的探索上具有独特的方式和特点。它使用天然纤维、人造纤维、化学纤维、有机合成纤维,通过编、织、结、缠、绕、印、绣、扎、染、粘贴和缝缀等丰富的技法构成艺术作品,具有特殊的意味和强烈的视觉冲击力,其丰富的艺术语言,多样的展示形式是其它艺术样式所无法替代的。现代纤维艺术在当代艺术领域独树奇葩,特别是20世纪60年代以瑞士洛桑国际壁挂双年展为舞台,纤维艺术几经变革,其实验性的演绎历程,直至今天仍展现出巨大的活力和影响力。

第一章 纤维艺术的历史渊源

第一节 编织的起源

在人类的文化史上,没有一种文化样式象编织艺术这样源远流长,它的历史甚至超过了绘画和文字。远古时期先人们结绳记事,即用一根长绳,打一个结来记录时间或记录一件事情。这种绳结应该说是人类对柔性材料维系结构的最早尝试和运用。在较早形成的文字中,许多词汇也来源于编织,在殷商甲骨文中,带有 “纟”旁的字就有一百多个。从现代汉语中我们也能看到如“综合”“组织”“笼络”“缭绕”等词汇,都与编织和纺织有关。编织艺术在欧洲、在东方都有着悠久的历史,它的故乡应该说在埃及和中国。埃及和中国的编织工艺起源甚早,埃及人利用亚麻纤维至今已有9000年的历史,中国人利用亚麻纤维也有7000年的历史。追朔编织的起源,我们可以从距今9000年前的新石器时代(公元前7000——1524年)开始。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中写道:“陶器的制造是由于在编制的或木制的容器上涂上粘土使之能够耐火而产生的。最初是用泥糊在编织物上烧成的,后来就直接用泥制胚烧制了。”编织早于陶器,这是事实。在中石器时代后期,妇女们经过长期采集的生产实践,逐渐掌握了植物的生长规律,开始进行人工种植和栽培。长期的农业劳动使人们熟悉了一些植物的性能,学会了利用植物的枝杆、纤维、柔软的枝条等来编结器物,在这些实践中,人们又无意地发现在编制的或木制的容器上涂上粘土能使之耐火,因而从中发明了制陶术。由于当时编织所采用的材料易腐烂,所以今天无法得到很多编织的遗物,但是在仰韶文化时期墓葬的陶器上,都分别发现过印有编织的布纹和席纹(半坡和庙底沟的陶器上)。布纹组织每平方厘米有经纬线各十根,已经比较精细,材料是麻织物。

图1 半坡氏族 “手经指挂”织布示意图

人们在编筐篮的实践中,逐渐认识到有些植物的皮,可以用来织成紧密的网,然后穿在身上用以蔽体御寒。随着社会生产的发展,人类的手又把粗糙的葛藤皮和野麻皮撕得更细一些,编出来的网衣也更紧密一些,穿在身上就更舒适一些,这是人类最原始的织物。之后人们又发现,经过加拈后的纤维牢度有所提高,于是又发明了纺轮等纺线、加拈的工具,纺轮的应用是使纤维利用纺轮的转动捻成纺线。有了纺纱工具之后,用来编织的纤维变得细洁而柔软起来,于是我们的祖先又发展出了用经纬线的形式来进行编织的技术。经:织物的纵线,纬:织物的横线。将纵向的经线固定,横向织入纬线。于是发明了“手经指挂”的原始织造方法。它是将经线的一头依次一根根结在同一根木棍上,另一头也依次结在另一根木棍上并系在腰间;把固定在两根木棍之间的纱线绷紧,就可以有条不紊地进行编结了。(图 1)之后,人们又发明了简单的织机,在河姆渡新石器时代遗址第四文化层,除出土了木制和陶制的纺轮外还有引纬用的管状骨针,打纬木机刀和骨刀,织机的组件。

据出土实物和文献记载,我国新石器时代晚期就有丝织物出现,1958年在浙江湖州南郊钱三漾新石器遗址的下文化层中出土的绢片,被确定为距今4700年前的良渚文化,是目前世界上发现并已确定的最早的丝绸织物成品。从夏朝至战国,出现了缫车、纺车、脚踏织机等手工机器,织品渐趋精美。商代已有平纹素织和挑出菱形图案的丝织物,周代时已掌握了提花技术。周代的丝绸织品主要有三大类:一是绢类,一种平纹织品。二是绮,是单层经丝,一色素地,依靠织纹显花的提花织物。三是锦,是以彩色丝线织成的有花纹的织物,彩纹并茂,华丽多姿,是丝绸中最为精巧复杂的品种。周代的丝绸生产已经初具规模,实现了手工机器化,而且具有很高的工艺水平。但是有图形记载的织机均见于汉代,分别在铜器上、汉画像石、汉代遗址和诗赋(东汉王逸的《机妇赋》)中有记录。手工机器到宋代已达到普遍完善的程度,织机的出现和丝织技术的提高,为我国丝织业的发展奠定了坚实的基础,继而发展了罗、绫、纱、缎等品种。今天我们所知的主要织物组织,在宋代时已全部出现。可以说,虽然是柔嫩的纤维织品,但对于人类生存所起的实际意义以及从这个意义中升华出来的社会和精神的容量,从一个侧面反映了人类文明史的进步和众多的讯息,反映出了社会生产力的发展、科技的进步和社会的前进。

1、中国编织艺术的瑰宝

随着社会的发展和科学的进步,纺织业编织在发展过程中,都渐渐归列到了机械化生产的行业中,各种各样的织机生产出了形形色色的织物,也就是我们今天看到的所有的纺织品,这些由机器织成织物的工艺,我们称之为“织造工艺”。

我国自唐代以来,有一种编织工艺却始终保持在手工制作的范围中,这种编织技术叫做缂丝。缂丝是一个非常独特的品种,它不同于一般的织造工艺,织造的花纹部都是通经通纬的,而缂丝却通经不通纬,在花纹部采用通经回纬的方法织制。缂丝兴于唐贞观年间,以桑蚕丝为原料,以生丝作经线,各色熟丝作纬线,即以本色丝作经,各色彩丝作纬。缂丝制作先将本色丝经于木机上,再将画稿衬于经线下,用毛笔将花纹轮廓描摹到经纱上,以“通经断纬”为基本技法,根据纹样的轮廓或色彩的变化,采用不断换梭和局部回纬的方法织制图案。由于通经断纬的织作,在回纬处使花纹与素地、色与色的连接处会呈现出一些小孔和断痕,象刀刻一般(俗称“缝”和“眼” ),“缂丝”因此而得名(古代又称“刻丝”或“克丝” )。缂丝织法可以追溯到汉代,其通经断纬的织法最早来自西域民族的缂毛织法,并由回鹘人(今维吾尔族的祖先)传至中原。

图2 南宋缂丝《莲塘乳鸭图》朱克柔

缂丝兴于唐而盛于宋,宋代是缂丝工艺的黄金时代。宋人庄绰《鸡肋篇》中有关于缂丝的较详细记载。唐末、北宋的缂丝制作多为皇室和贵族所用,纹样内容以图案装饰为中心。在唐宋时还有将缂丝用作书画、名迹包首和经卷的封面,纹样也以图案纹饰居多,另有部分花鸟和山水楼阁。缂丝的技法主要受织成锦和纬锦方法的影响,在其基础上提炼而成。缂丝花纹色彩正反两面色样一致,是极有艺术表现力的织作工艺。今藏于辽宁省博物馆的北宋《缂丝紫鸾鹊》是北宋缂丝的精品之作。至南宋始,缂丝的功能发生了转折,这与宋代画院的兴起和宋徽宗个人的喜好与推崇有着直接的关联。缂丝制作开始热衷于将当时的名人书画复制成缂丝作品,制作上细致入微、写实逼真,有较原作更胜出一筹的立体感。缂丝制作由此从实用工艺逐渐发展成为可供欣赏的艺术作品。当时的缂丝制作以临安(今杭州)、云间(今松江区)最为兴盛。有传世作品的缂丝高手都是这一时期的,以朱克柔、沈子藩和吴煦为代表。其传世之作有朱克柔的《缂丝莲塘乳鸭图》(上海博物馆收藏),《缂丝山茶图》《缂丝牡丹图》(辽宁省博物馆收藏);沈子藩的《缂丝青碧山水图》(故宫博物院收藏);吴煦的《缂丝花卉蟠桃图》(乾清宫藏)等。(图2)均以名人绘画、书法为粉本,表现花卉、禽兽、人物、山水楼阁及书法。当时的缂丝工艺已相当繁盛,编织技艺也非常精巧,其色线的配置和经纬线的细密程度都达到了非常精湛的地步。这一时期的缂丝作品,不仅在临摹绘画作品时惟妙惟肖,更重要的是,它将缂丝中的编织技艺和手法与画面的表达完美的结合起来,形成画面丰富的视觉效果。具有了再创造的卓越成就。她形成了一种独立的艺术样式和风貌,是具有欣赏和收藏价值的艺术作品。它是编织的艺术,是在编织技术发展到一个成熟阶段时提炼和升华的结晶。

图3 明代缂丝《水阁鸣琴图》仇英

缂丝工艺在明代开始专门化生产,技术水平进一步提高。缂丝精品《缂丝仇英水阁鸣琴图》,由各色彩梭的运用至少在百只以上。为追求与粉本一致的效果,还使用了染晕色的手法,彩梭与渲染的结合,使得画面的复制更加逼真。(图3)清代缂丝的发展则每况愈下,过多地使用补笔补色,用丝不细,缂织也较粗糙,容色不多,甚至还出现了“以画代缂”的状况,精品甚少。至民国后,由于时局的动乱和市场的不景气,缂丝工艺逐渐走向式微。解放后缂丝工艺在苏州地区恢复了旧观,并有了新的发展。从经纬线的编织结构引伸出来的壁挂(壁毯)艺术在解放后被列为工艺美术的一个门类。我国的壁毯历史悠久,自古以来,新疆、西藏和内蒙古等地就善于用羊毛编织壁毯,壁毯的编织手法是与缂丝 一脉相承的。

2、关于壁挂Tapisserie

欧洲传统的编织艺术Tapisserie(法语),中文译为壁挂,意指以挂毯为形式的织物艺术品。

壁挂通常是指有图案纹样和人物形象的绘画性挂毯。据推测,其称谓Tapisserie一词源自波斯语。另有称壁挂墙毯和画毯(德语Wandteppich和Bildteppich,英文Tapestry)或高布林(Gobelin)。其中高布林几乎是绘画性壁挂的代名词,因为高布林这一专有名词最早可追溯到1440年位于巴黎附近的高布林村高布林家族染坊,这个位于现在圣-马塞尔区(St.Marcel)的家族1607年开始生产有绘画内容的挂毯。1667年皇家把由来自尼德兰的奥顿纳德(Oudenaarde)的弗兰斯-方-顿-布兰肯( Frans Van den Planken)和布鲁塞尔的马可-康曼斯( Marcde Comans)在巴黎建立的壁挂坊收为旗下。1662年,路易十四(Ludwig XIV)时期,受法国财政大臣库贝(Colbert)的委托,宫廷御用画家沙莱-勒-布让(Chales Le Brun 1619-1690)组建了皇家镶嵌家具及壁挂坊(Manufacture Royale des tapisseries et des meubles de la Couronne),作为艺术总监,他主管着250位各种行业手工技师。勒-布让曾与17世纪法国最重要的画家普桑(Nicolas Poussin)一起,于1642-45年受宫廷委派在罗马研究美术,1648年由他参与组建了法国皇家绘画雕塑院。勒-布让对壁挂艺术的贡献是开创了用纸板等大纹样技术应用在高布林的制作上,并创立了“四元素图、四季图、国王史、大亚历山大史” 等题材样式。1683年库贝死后,勒-布让失宠,高布林作坊生产规模缩小,到了1694年,因为资金的问题,作坊停止了生产。1699年高布林制作被当时称为弗拉芒地区现在位于比利时东佛兰德恩省(Oost-Vlaanderen)施尔德河岸(Schelde)边的奥顿纳德市(Oudenaarde)的大批量生产所替代。早在16世纪这一地区就已是壁挂编织中心,在16、17世纪,这里有近1000家壁挂编织作坊。1805年里昂(Lyon)的编织工约瑟夫-玛利-热嘎荷(Joseph-Marie Jacquard,1752-1834)发明了孔卡系统的热嘎荷纺织机,这种机器生产有图案和人物纹样的纺织品更容易,但这种机器生产出的壁挂被统称为高布林赝品。

图4 15世纪布鲁塞尔生产的壁挂

高布林采用的就是经纬线的织制方法,其技巧基本上与缂丝相同。但在材料使用上有所区别,一般以柔韧的棉线为经线,柔软的羊毛为纬线,这是由于不同地域不同的环境和不同的自然资源而决定的。壁挂的尺度一般都很大,可覆盖整个墙面。壁挂的内容主要以圣经故事、历史和神话传说为题材,画面朴实而富有装饰性。世界现存年代最为久远的壁挂是在埃及发现的织画挂毯,是公元前2世纪的作品。在公2世纪后期产于法国比尤(Bayeux)的织画绣毯是欧洲现存最早的壁挂作品,织画挂毯作为一种重要的艺术形式,从14世纪兴盛于法国和德国南部。现藏于奎岭堡市(Quedlingburg)大教堂和哈柏城(Halberstadt)大教堂的三件巨幅织画挂毯是12、13世纪制作的,它们是德国存世最早的壁挂作品。在某种程度上,以圣经故事、历史和神话传说为主要题材的织画挂毯艺术,直到17世纪前,它在当时以教会为主导的欧洲社会,其地位高于绘画和雕塑。18世纪,比利时的布鲁塞尔和图奈(Tournai)的织画挂毯已处于领先地位,定货来自整个欧洲。(图4)

第三节 纤维艺术教育的奠基者—包豪斯

德国包豪斯学校(1919-1933)首任校长瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)主持的是一所融艺术﹑设计﹑工艺﹑技术于一体的新型美术学校,学校以作坊形式取代科系体系,以各个研究方向的大师或师傅(Meister)制取代教授制,强调实践性。包豪斯学校在艺术本体性﹑社会性﹑功能性﹑实用性等方面的科学研究彻底改变了传统美术学院的教学模式。它的现代性对后来的美术教育,建筑设计影响巨大。包豪斯被誉为现代艺术教育的奠基者。

包豪斯学校首次将纤维编织艺术纳入正式的学院教育。学校设有专门供师生们进行编织技艺研究的纤维艺术研究所。可以说,最早对纤维艺术以现代理念进行探索就是从这里开始的。1921年作坊主任伊顿任命乔治-牟赫(George Much)作为形式大师建立并主持编织作坊。1922年,包豪斯114位在校生中有22位女生在编织作坊学习。保罗·克利时任编织作坊色彩和形式语言的大师。在1923年的首届包豪斯展览上,编织作坊制作的新颖别致、具有现代感的家居纺织面料和壁挂作品受到瞩目。瓦尔特·格罗皮乌斯在1924年曾赞许:“这个编织作坊是全德国最好的手工编织作坊”。

图5 1923年 哥塔·史托兹作品

克利在1929年离开包豪斯学校,编织教学由哥塔·史托兹(Gunta Stoelzl)、安妮·艾尔伯斯(Anni Albers)与欧特·柏格(Ott Berger)三人继续负责。哥塔·史托兹1919年来到包豪斯学习纤维编织艺术,1924年1月毕业,1925年担任乔治-牟赫(Geroge Muche)的助手,1926年她独立执掌编织作坊,直到1931年。她不仅能把复杂的形式构图变成用手工编制的地毯、挂毯、窗帘和桌布,还能设计出一些便于机械化生产的方案。她制定了一个全新的教学项目,她把作坊分成两个部门,一个进行教学培训,另一个负责加工和生产。在生产车间一些受过专业学习的学生根据设计好的图样进行批量制作,当然也有制作艺术性较强的单件作品。培训部的学生更多的是实验性研究。包豪斯编织作坊在魏玛的时候,学校的任何一位学生都可以到作坊里编织地毯或小型挂毯,通常这种跨学科交叉的学生作品比常规的更有新意。包豪斯学校迁址德绍后编织作坊的在哥塔·史托兹的主导下编织研究更趋纯粹,学生学习也更具有专业性。这一时期的织品注重纤维材质与织品结构纹路本身所展现的肌理特性,作品设计呈现出包豪斯简洁的几何图形为特征的现代造型理念,表达出工业时代倾向理性、冷静的风格。在包豪斯学校短暂的历史进程中,编织作坊的教授年轻而有活力,坚持并弘扬了包豪斯艺术、手工艺和技术同化(integrating art, craftsmanship and technology) 的精神,可以说,在包豪斯各个专业作坊中编织作坊是与社会结合得最好的。(图5)编织作坊在教学与科研中把工艺与艺术完美结合,与生产商进行合作,并将实际的例子应用到教学当中。直到今天,包豪斯科学理性的艺术分析﹑教育理念、探索精神和多学科的研究还在西方很多美术学院闪耀着它的余辉。

包豪斯学校从建立到关闭,14年间虽然处于社会的动荡﹑政治的压力和经济的困扰中,且在魏玛﹑德绍﹑柏林三易校舍,但它的影响是非常巨大的。 1930年代,一些包豪斯教师和艺术家纷纷迁离德国。瓦尔特·格罗皮乌斯任教于美国哈佛大学;毛利·纳基在芝加哥建立了芝加哥设计学院(Chicago Institute of Design)。包豪斯编织作坊的另一位重要人物安妮·艾尔伯斯与丈夫移居美国后执教于北卡罗那州的黑山艺术学院(Black Mountain College of Arts),他们也把包豪斯纤维艺术的研究带到了美国,作为编织、造型艺术家和教师及作家,安妮·艾尔伯斯的传播影响很大。他们的艺术理念影响了很多美国艺术家。到1950年代,纤维艺术在美国蓬勃发展。

第二章 现代纤维艺术的发展

图6 让·吕尔萨作品《喜庆》

图7 米罗作品

第一节 吕尔萨与洛桑

追溯现代纤维艺术的发展,法国画家、著名壁挂艺术家让·吕尔萨(Jean Lurcat 1892-1966)起了最重要的作用。他首先与传统的精密复制绘画式的壁挂艺术决裂,充分发挥壁挂编织在艺术语言上的个性,并倡导不断的开发织物纤维的新材料、新技法、新语言。这标志着人们已开始不再将“逼真”作为壁挂作品的首要评判标准,而是将壁挂艺术引向现代纤维艺术的观念转换,强调创新。1939年他与画家图桑·杜布瑞(Toussaint Dubreuil )和马塞尔·高麦里(Marcel Gromaire) 来到一个自16世纪以来以地毯编织业为主的法国古城奥泊森(Aubusson),并与编织技师弗兰西斯·塔巴德(Francis Tabard)一起建立了一个现代壁挂编织中心。他设计了1000多件壁挂作品,有时一股编织纬线中就多达37种色彩,色调变化丰富。他极力主张恢复、发展壁挂编织本身的独特艺术语言,提倡壁挂要和时代精神相一致,并与现代建筑环境相协调。由他倡导和编织出来的壁挂,画面上有了自身的生命和温暖感,他把现代设计观念和新的装饰性带到壁挂中来,把现代绘画与壁挂技术相结合。(图6) 至此,五、六十年代壁挂艺术开始在西方复兴。这个时期的壁挂作品,有一些是把著名画家如马蒂斯、毕加索、米罗等人的装饰性极强的绘画作品织成壁挂,将编织技巧的装饰语言与画面装饰性有机结合,融为一体;也有以色块来分割画面的构成形式和抽象形式的壁挂作品,其壁挂的形式基本上是平面的。(图7) 这一时期的壁挂创作注重壁挂艺术自身语言的挖掘以及构成形式上的变化追求,为六十年代现代纤维艺术的变革唱响了前奏曲。

让·吕尔萨被称为法国现代壁挂艺术之父。1962年,在他的倡导下,由瑞士洛桑政府、洛桑古代博物馆和法国文化部共同创建了瑞士洛桑“国际古代和现代壁挂艺术中心”,次年创办了第一个向世界公开展示的国际壁挂双年展,在世界上引起了巨大反响。两年一度的展览将世界各国富有创新精神的现代壁挂作品推荐出来。壁坛盛会使众多令人耳目一新的作品在这里亮相,世界各地的艺术家们云集到此,汇成形式和观念上一次次新的震动、新的浪潮。洛桑国际壁挂双年展成为了国际壁挂艺坛最著名、最享有权威性的展事,她带动了国际纤维艺术的热潮,洛桑也因此成为世界纤维艺术的重镇和中心,并在现代纤维艺术的进程中始终起着导向的作用。洛桑国际壁挂双年展在20世纪90年代因该项活动的资金赞助者的辞世而宣告终止。

第二节 纤维艺术的变革

自20世纪中叶以来,纤维艺术形态的多元化、艺术风格的多样性、材料的综合性等诸多因素,构成了现代纤维艺术的基本特征。从本质上突破了传统艺术形式中材料处于隶属地位的观念束缚,并促进了艺术家对现代纤维艺术观念及形式上的深化认识,同时也促使纤维艺术家们对现代纤维艺术独特语言进行广泛的探索、大胆的开拓和试验,使纤维艺术呈现出开放的多元化的风貌。

图8 阿巴康《红色阿巴康》1969年

二战后的波兰政府极力推广手工艺的发展,尤其重视编织工艺,在华沙设立了艺术学校和实践工厂,波兰的纤维艺术发展由此孕育而出。1975年波兰洛兹壁挂三年展创立,更推动了波兰及国际纤维艺术运动的发展。波兰著名壁挂艺术家玛格达莲娜-阿巴康诺维兹(Magdalena Abakanoviz),是现代纤维艺术变革中旗帜性的人物。1969年6月在第四届洛桑国际壁挂双年展上,她创作的大型立体壁挂《红色阿巴康》横空出世,悬挂在洛桑州立博物馆的大厅,揭开了壁挂艺术史上最为激动人心的一页,展示了壁挂艺术在创造形态上的重大突围。(图8) 阿巴康诺维兹是带有强烈表现风格的欧陆立体纤维艺术的代表,她对于麻类原始材料运用自如,她在织机上自由地进行编织,在她的手中,编织的结构,深沉的色彩,粗狂的肌理,厚重的造型,直接成为了一种艺术的语言。纤维艺术现代化进程的第一个标志,即是艺术家直接面对织机,面对材料,亲自编织作品,让材料在织机上直接与艺术家对话,使艺术家的视线由“画面”转向织品本身,转向维系结构、材料质感、肌理表现、光线配置、进而扩展到悬挂方式、立体结构等等。纤维艺术的这一变革无论从材料的运用还是空间形态的展示上,都完全突破了原有的概念,艺术家在整个编织过程中都像一个手持画笔的“自由人”,这一自由的获得,使纤维艺术从传统的概念中完全地挣脱出来,成为现代意义上的纤维艺术的重要转折点。

图9 1969年 万曼 《构成2001》

波兰是现代纤维艺术发展的摇篮之一,东欧的其它国家如南斯拉夫、保加利亚、捷克、匈牙利等以及欧洲的许多国家及美国也都开展了纤维艺术运动并加入到了这场现代纤维艺术的变革中。此时的纤维艺术创作成为了一种原创性的艺术创作语言,编织艺术家以各种素材与技法从事创作,作品由平面的形式发展成立体的造型,进而成为三度空间的装置艺术。在这场变革中的重要成员有南斯拉夫艺术家雅科达·布依奇(Jagoda Buic)、保加利亚艺术家马林·瓦尔班诺夫(Maryn Varbanov,中文名字万曼)、捷克艺术家露芭·克雷吉(Luba Kreji)、英国艺术家彼得·柯林伍德(Peter Collingwood)、荷兰艺术家贺门·史考坦(Herman Scholtan)、罗马尼亚艺术家雅柯比(Ritzi,Peter Jacobi)夫妇、美国艺术家希拉·席克斯(Sheila Hicks)、克蕾尔·再斯勒(Claire Zeisler)。(图9) 这些艺术家都多次参加洛桑国际壁挂双年展,在双年展的国际性舞台上演绎了60年代末70年代初的纤维艺术大变革。第五第六届洛桑国际壁挂双年展可以说是壁挂双年展历史上最辉煌的时期,壁挂从墙壁走向空间,从平面走向立体,演变成了更加广泛意义上的纤维艺术和软雕塑。

第三节 中国现代纤维艺术的崛起

1、走向洛桑

1986年初春,来自法国巴黎国际艺术城的世界著名壁挂艺术家万曼 (马林·瓦尔班诺夫Maryn Varbanov)踏进了中国美术学院的大门(时称浙江美术学院)。作为一位曾经在中国留学六年的保加利亚籍功勋艺术家,他认为这样一个有着精湛编织艺术和深厚传统的国家,没有理由在今天沉默。带着这样的信念,带着要将中国的编织艺术在今天的世界艺术舞台上重展生机,发扬光大的理想,他来到了中国,来到了这个曾经是中国历史上编织艺术最为辉煌的古都——杭州。万曼教授到来之后,迅速地考察了周边的环境,以学院为基地,以一批优秀的中青年教师为创作骨干,联合浙江美术地毯厂的技术力量,创建了我国第一个从事现代纤维艺术创作和研究的机构——万曼艺术壁挂研究所(时为1986年9月)。1989年由文化部命名为“浙江美术学院万曼壁挂研究所”(文化部教科办学[1989]98号文件)。

图10 1987年中国入选洛桑国际壁挂双年展的三件作品《寿》《静则生灵》《孙子兵法》

长久以来,在在洛桑国际壁挂双年展这一世界壁挂的盛事中,从来没有来自中国的声音。1986年7月,在万曼教授的指导下,以中国美术学院一批青年教师为骨干力量,开始了向洛桑双年展进军的步伐。八十年代后,国际现代壁挂运动在经历了前一、二十年革命性的不断开拓后,面临着新的困惑,越来越多的新形式、新材料、新空间突破了现代壁挂运动倡导者的初衷,壁挂的变革不断地超越了壁挂。为了呼唤壁挂艺术所应有的和可能有的自身的艺术品性,第十三届洛桑壁挂双年展提出了“回到墙上去”的宗旨。面对这种反试验的试验导向,年轻的中国现代壁挂甩开了步外人后尘勤于模仿的稚嫩期,直接从自己特有的传统文化深度的发掘上开始起步。这是一个卓具远见的富于挑战性的抉择,这一抉择的设计者正是万曼教授。在经历了一个紧张而热烈的仲夏之后,研究所完成了九件大型的参选壁挂作品。同年12月,从瑞士洛桑传来佳音,谷文达的《静则生灵》,施慧、朱伟的《寿》,梁绍基的《孙子兵法》三件独具中国品格的现代壁挂作品被选入第十三届洛桑国际壁挂双年展。(图10) 这届展览从46个国家的1151件送选作品中选拔出了17个国家的51件作品,日本入选11件,美国入选7件,中国和法国入选3件,排位并列第三。作为第一次参展的中国,这是非常可喜的成绩。中国的三件作品以她博大、浑厚的气度和华夏文化的精神内涵以及现代编织的技法,跻身国际纤维艺坛的行列,实现了中国现代纤维艺术在国际艺坛上的“零”的突破,在世界引起轰动,从而开始了中国现代纤维艺术研究的新纪元。

然而我们还应该看到,中国的首次参展,正值那样一个回归的探索阶段,中国壁挂的起步幸运地与世界壁坛创作走向的回归站在了同一时段,因此,只有对中国的现代纤维艺术创作进行认真地思索和契而不舍的努力,对现代纤维艺术的本体语言及其在当代艺术语境中的发展有一个透彻的理解,才能保持势头,继续走向世界。

2、拓展中的中国纤维艺术

作为中国现代纤维艺术高等教育的开创者,中国美术学院于1986年首先开设了万曼壁挂研究所,这是中国第一个真正意义上的从事现代纤维艺术创作和教学的机构。1990年代以来,中国美术学院万曼壁挂研究所始终坚持万曼先生倡导的向着综合性的当代艺术创作发展的方向,重视现代纤维艺术不断开拓和实验的过程,重视纤维材料的运用和空间形态的不断挖掘。近十多年来中国美术学院在现代纤维艺术领域内的创作一直处于国内领先的学术地位,作品频繁入选国内外重要的当代艺术展。秉承万曼先生的艺术理念,2003年万曼壁挂研究所与雕塑系结合,创建了雕塑系第五工作室——纤维与空间艺术工作室。纤维与空间艺术工作室的成立,将纤维艺术直接与造型艺术结合,使之从一个单项的艺术种类真正发展成为了一个综合性的艺术创作门类,从一场材料美学的变革发展成为了一个与人的生存世界深刻沟连着的新艺术领域。日本资深纤维艺术家武藏野大学教授田中秀穗先生称: “这是一个非常大胆和成功的举措,是纤维艺术界的一件大好事。”这样一种学科交叉型的思考,不仅对纤维艺术自身的发展起着重要的作用,同时也是对雕塑艺术创作形式的一种补充,更担负着新的综合空间艺术创作的使命。

清华大学美术学院的前身——中央工艺美术学院,曾在1955年迎来了法国著名壁挂艺术家让·吕尔萨的小型个人展览,这是一个非常具有历史意义的事件。1990年代初,中央工艺美术学院邀请了格鲁吉亚著名壁挂艺术家(前苏联功勋艺术家)基维·堪达雷里(Kandareli Givi)来学校教授“高比林”技法。2000年,清华大学美术学院工艺美术系成立纤维艺术工作室,组织了首届“从洛桑到北京——2000国际纤维艺术展”的活动,邀请了来自15个国家和地区的90多位艺术家参展。这一活动更大范围内地带动了纤维艺术在中国的发展,同时也引起了世界对中国纤维艺术发展的关注。近年来,一些院校也开展了不同规模的现代纤维艺术教学。

今天,热爱纤维艺术的教育工作者正乐此不疲地耕耘在讲坛和工作室里,我国的纤维艺术教育,已经初具体系规模。与此同时,文化理论的建设和研究也逐步由感性到理性、由表层到纵深地发展着。现代纤维艺术开拓性的创造思维和自由的实验性特征与现代、后现代美术思潮相融合,反映了隐藏在视觉形态中的时代特征。现代纤维艺术其形式的多样性和多维性、材料和技术的综合性、多重性,已经成为当代艺术家关注的课题。现代纤维艺术正在中国的大地上拓展着,并不断地显示其蕴藏的潜能和独特的魅力。

第四节 当代实验艺术中的现代纤维艺术

在当代造型艺术中,约瑟夫·博依斯(Joseph Beuys)是最早使用毛毡制作作品的艺术家,于1963年开始使用。作为杜尚之后西方现代艺术最有影响的艺术家,也是德国战后最难理解的艺术家,他的社会雕塑论(Sozialen Skulptur)中达到顶峰的扩展的艺术概念(Erweiterten Kunstbegriffs)所传达的信息不仅是艺术学的课题,也涉及其他学科,如社会学、哲学、医学、经济学和政治学。博依斯在1985年接受威廉·福龙(William Furlong /Stuart Morgan)的采访中曾说:“毛毡的另一种品性是它可以阻止外界的干扰,因此它也是一种好的绝缘隔离材料,人们可以像蒙古族人一样用它制成衣服和帐篷,它保护……保持温暖,它是有机的。

图11 波伊斯《热反应堆》

图12 罗伯特·莫里斯《无形》

图13 朱迪·芝加哥《晚宴》

毛毡,这种源自中亚游牧民族的手工艺,它的加工工艺非常简单,几乎不需要任何工具。羊毛被水和热水浸湿后用手、脚挤压、擀制,使羊毛纤维揉和在一起而成,根据需要可任意成型。据马可·波罗记载,毛毡在鞑靼人和蒙古人心目中被视为宗教祭祀礼仪中具有神圣意味的核心角色。毛毡在欧洲中世纪亦是制成大衣、床垫、靠垫、被毯的理想材料。现代纤维艺术的发展与这些历史颇有渊源。博依斯使用毛毡是与他在二战时期被鞑靼人从荒原雪地中用毛毡包裹救治的经历有关。在达姆施塔特市美术馆的藏品中,由多层毛毡与铜板叠加在一起,如一座巨大的热反应堆的作品是他从文化史的角度把身体与毛毡的关系进行了特别明确的推进,从而揭示了二战后的沉重阴霾和压抑。在这里毛毡作为一种材料,一种保暖性良好,一种被誉为第二皮肤的古老材料,一种博依斯式社会雕塑论指导下的对抗现实文化的语汇表述和媒介而起到了作用。(图11) 博依斯式的社会雕塑对于纤维材料的应用不仅将纤维艺术推向了历史潮流中,而且对于当代艺术材料的拓展应用以及艺术观念产生了巨大的作用。他使纤维材料、纤维艺术赋予了生命的含义及社会和人性的意义。纤维材料曾经在其作品《我爱美国,美国爱我》中起到特别的作用,并对当时美国和欧洲的当代艺术产生震撼和颠覆性影响。与博依斯这种做法不同的是美国艺术家罗伯特·莫里斯(Robert Morris)和伯瑞·乐·瓦(Barry Le Va)自1967年的试尝。伯瑞·乐·瓦把毛毡弄碎,回归到毛毡的原生态。罗伯特·毛瑞斯则通过其具有张力的艺术造型,展示毛毡圈笔直的、折叠的或剪成条带状和角状钉挂在墙上,如瀑布般垂落到地面的效果,如作品《无形》(图12)。罗伯特·莫里斯在1980年代把反形式化的实验性毛毡纤维艺术诠释为具有性指向意味的女性艺术,其代表性艺术家如制作壮观庞大的软雕塑的朱迪·芝加哥(Judy Chicago),以及把毛毡升华为女性神奇的姬姬·史密斯(Kiki Schmith)。在姬姬·史密斯1994年的装置作品《圣衣》(Mothers Coat)中,蓝色的毛毡制成的大衣作为神圣的保护伞降临,与一个幼小的痛苦状的圣母玛利亚组合,这种处于显著地位的关于身体关系的作品召唤观者去享受视觉和触觉的美感,去观察和思考被赋予了特定宗教意义的图像。但若从女性或普遍人性的角度出发,大量运用纤维材料,具有杜尚物质隐喻意韵的路易斯·布尔乔亚(Louise Bourgeois),其作品如《Cell系列》,则含蓄地从较为深层的维度,借助纤维材料宣泄了对人性潜质的回味和追忆情绪。(图13)

图14 田中秀穗《烧焦的地球》

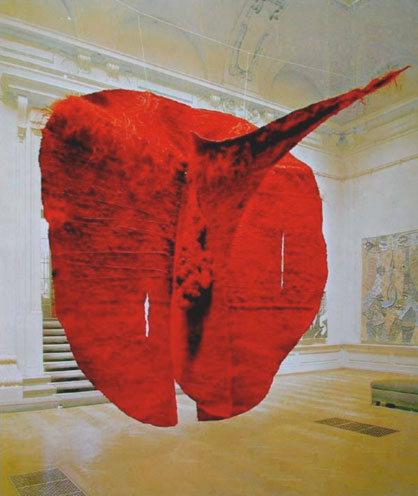

图15 安尼史·卡菩斯作品

现代纤维艺术开拓了先锋实验艺术的视野,成为当代艺术重要的组成部分。1980年代后,纤维材料的表现语言得到了空前的、全方位的拓展,艺术家运用各种材料来进行创作,纤维艺术在形态上的拓展也几乎达到了极限。日本艺术家田中秀穗的作品《烧焦的地球》,1984年在日本滨松中田岛砂丘展出,制作、布展、燃烧、残局——过程成为作品的全部。(图14)而在安奈施·卡普尔(Anish Kapoors)的色彩艳丽的实验性作品中,纤维材料的独特性被发挥到了极至,膨胀和开放的巨大构造对空间的结构产生了革命性的改变。(图15)

第一节 现代纤维艺术的公共性原则

公共艺术(Public Art)的发展与美国20世纪60年代实行的艺术百分比计划(Percent for Art Program)有着直接的关联。自此以降,世界各国起而仿效造成了一股艺术热潮。在否定传统艺术意义,摆脱商业束缚的前提下,进一步促成了一个较平民化的开放的非博物馆艺术运动。在这场谋求艺术与生活重新结合的过程中,人们认识到公共艺术在精神上有着巨大的、长期的、潜移默化的作用。

此时衍生出了由一些难于为其定义的“艺术建筑、城市雕塑、环境造型、立体造型、空间造型”组成的形式多样的公共艺术品,以及许多与建筑、环境和日常生活有着密切关联的造型艺术形式——壁画、艺术壁挂、艺术陶瓷、玻璃制品等。在这样的艺术语境中,现代纤维艺术在材料的可塑性,艺术形态的多样性得到了极大的开拓,蕴含其间的潜能获得了极大的释放。1960-70年代是纤维艺术走向变革的时期,也是壁挂艺术从传统的概念中挣脱出来,成为现代意义上的纤维艺术的重要转折时期。壁挂艺术作为与建筑环境密切联系的艺术样式,延续了壁挂艺术原始的功能性与装饰性,同时开始摆脱单纯的壁面形式,完成了从平面走向立体,走向塑造、走向空间,走向材料与形态紧密结 合 的 自 由 创 造 中 ,确 立 了 现 代 纤维艺术的概念,也激发了纤维艺术从传统向现代的质的飞跃。

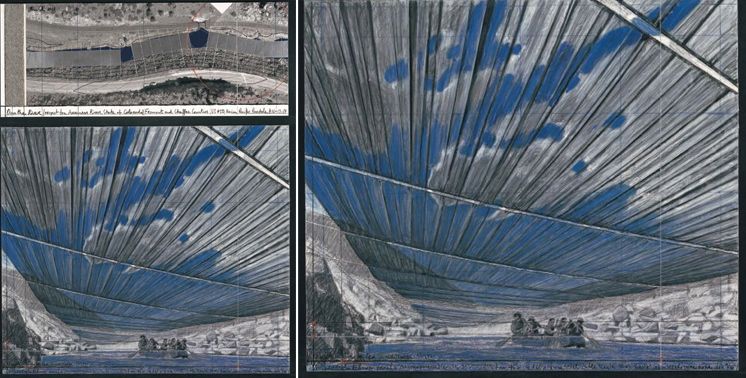

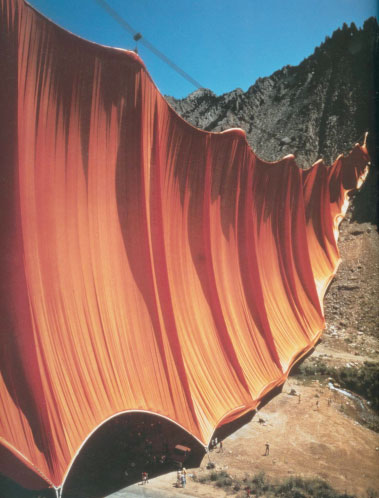

图16 克里斯多《山谷垂帘》

如果说玛格达莲娜·阿巴康诺维兹(Magdalena Abakanoviz)引导纤维艺术从平面走向了空间,那么自1960年代就运用纤维材料的可塑性进行艺术创作的克里斯多夫妇(Christo and Jeanne-claudé),他们不仅把纤维艺术从室内引向室外,也引向城市公共空间和自然环境之中。1968-1969年他们创作了作品《捆包海岸》,在澳洲悉尼的小海湾用聚乙烯布和绳索在高26米,宽46米至244米的峭壁上连续捆包长达2.5公里,被称之为“自然的雕塑”。砂的颜色及质感在作品的周围被奇妙地扩散;风的吹动使聚乙烯布膨胀并产生涟漪,这种动感使作品产生了与自然之间的生命联系。作品《山谷垂帘》(1970 -72年)(图16)则是以12780平方米亮丽的橙色尼龙布,垂挂于美国西部科罗拉多州的莱福山谷中(Valley of Rifle),作品宽度381米,高度从55米至111米不等,与远山相映衬。《飞篱》(1972-1976年)展现在北加州,长39公里,高5.5米,由20万平方米的白色尼龙布挂在钢柱上构成。每根钢柱高6.5米,长宽各9厘米。尼龙布波浪状、曲折迂回地穿过平原、山丘和峡谷。置于地景中的《飞篱》,随着一天中时间的渐移,风和光的变动,尼龙布的色彩不断发生变幻;尼龙布时而被拉紧又时而松弛,有时像蝙蝠展翼,有时又显得怠惰、软弱,作品象被赋予了生命一般。作品只存在了14天,但它产生的社会影响是巨大的。克里斯多夫妇热衷于选用织物为材料,在自然景观中把景观包裹、异化,营造飘渺、空旷、绮丽、壮阔的空间奇观,创造了许多新颖奇特的人文景观。

图17 克里斯多 《包裹国会大厦》

位于柏林的德国国会大厦建于19世纪末,包捆这个建筑,有太多的意义,这座建筑包含了成千上万不同人们的关系,从而给予作品价值和力量。当1995年用11万平方米、90吨特别织制的帆布包裹积聚历史与现实内涵的德国国会大厦时,它吸引了来自世界各地的几百万观众,有的人还彻夜与它相伴,尽管《捆包国会大厦》这一临时性的公共艺术品只存在了三个星期。(图17)

克里斯多夫妇在此拓展了波依斯发展出来的扩展的艺术概念以及社会的雕塑的构想, 其非博物馆艺术的精神内核——艺术性、社会性与公共性的综合一体性是显而易见的。虽然公共性更多是政治议论的内容,但介入公共空间的艺术在与环境密切融合反映出的独特性空间及解构整体空间的艺术性方面,促成了一种美学的社会运动、美学的文化运动。正如苏姗·蕾西(Susann Lessing)认为的那样,“公共艺术历史的建构不是在做材料、空间或艺术媒介的类型研究,而是以观众、关系、沟通和政治意图等想法为主”。让艺术介入开放空间,借此来催化对象,指引出更为清晰的“共同价值”。这种互动参与的价值,明显地将他者放置在其中,并使其透过这种机会看见自己,由此衍生出更多的想象力和创造力。同时,公共艺术是一个全面性的民主价值观与美学涵养的呈现,是“审美的共同体”,目的在于重构人与环境之间的心理交流,“重新把温暖的人情带回来,建造现代人真正需要的生活空间”(万曼语)。实际上,壁挂、纤维艺术的意义已超出了词语术语的范畴,纤维艺术在公共空间中营造的公共性促使多学科走向整合,因此,介入公共空间中的纤维艺术的发展潜力是巨大的。

第二节 现代纤维艺术与建筑空间营造

溯本求源,广义的纤维艺术曾经与人类的生存有着密切的关系,纤维材料制品如衣物、地毯、壁毯、帐包曾被誉为人类的第二皮肤,她不仅能保护人类抵御寒冷,还在一些游牧民族心目中被视为具有神圣意味的角色。现代纤维艺术的原始形态——毛毡和壁挂,本是人类通过纺、织、编、结的最基本的手工劳作,利用与人类生存相关的纤维材料来达到对于自身生存空间的满足,并实现自己的审美需求。今天,面对春笋般崛起的摩天大楼,面对钢筋、水泥和各种工业原料所圈定的生存空间,人类表现出了前所未有的关注和焦虑。在这样一个极为现实的历史发展时期,纤维艺术以它独特的艺术语言和生态环保的优势,使它与现代建筑和空间环境艺术所追求的生态环保理念有着许多的共同点。

图18希拉-席克斯《墙》

在与现代环境的亲和中,现代纤维艺术内涵丰富、风格独特、易塑多变的形态特征烘托着与环境的和谐氛围,彰显出独具韵味的视觉和触觉的艺术魅力。在某种程度上,它消除了现代建筑中大量使用硬质材料制品所带来的冷漠感。如今,环保意识的增强,建筑理念的改变,使纤维艺术在建筑空间得到越来越广泛的运用。古往今来,建筑中的艺术品一直是建筑空间中闪耀的焦点。对于纤维艺术这样一个独具审美意蕴的艺术种类所承载的装饰功能,人们往往仅局限于一些表面材质肌理的感性认知,实际上,纤维艺术与建筑空间之间存在着一种更为灵动、亲密的关系。纤维材料质地本身所具有的物理性与化学性,使纤维艺术作品具有御寒、保暖、防潮等功效。纤维艺术在空间装饰中还体现出吸音、吸光、吸尘等方面的功能。万曼先生曾说:“纤维艺术有着自身独特的语言,同时也找到了与现代建筑恰当联系的方式”。 在贝律铭设计的美国华盛顿国家美术馆东馆,采用了西班牙艺术家胡安-米罗(Joan Miro)作品图案编制的巨幅纤维作品装饰墙面,柔软繁密的纤维质地与简洁硬朗的建筑空间形成完美的对立统一。艺术家把不同属性的材料美转化成心理感应的视觉美。美国艺术家希拉·席克斯(Sheila Hicks)是现代纤维艺术领域中重要的人物之一,她不但吸收了古代秘鲁的编织技艺而且还采用了塔斯科印第安人的编织方法。她由钻研传统织物出发,在寻求突破与创新的当代背景下,展开了对织物所蕴含的物质与精神的永恒性的深刻思索。她的大型壁挂《墙》(1970)被陈设在巴黎Roths Child银行,作品用蓝绿色的丝线、绸缎将原色亚麻线成束的包裹起来,被缠绕的丝织长带与暴露的亚麻纤维形成了强烈的质感对比,那些倾泻而下的绳线如同瀑布一般壮观,作品很好地解读了线性纤维材料的物性美。(图18)希拉·席克斯因材施艺,对材料的深刻认识和对材料品质的挖掘以及结构的处理,使其创作出的许多作品与置放的环境相得益彰,充满魅力,令人回味无穷。

像大多数艺术品一样, 纤维艺术被置放于建筑空间之中,对建筑环境有着举足轻重的作用, 它与现代建筑和空间环境有机的联系方式,迎来了一个新的历史发展的契机。今天人们追求材质、形式的美感,追求作品与环境的高度统一,还要享受场景、环境空间所带来的活力;注重高层面上的审美需求,还要强调能源、环保、生态的意识,强调多学科交叉的文化理念。而现代纤维艺术介入现代建筑空间,其所释放的艺术魅力,营造出的空间意境则有着特别的感染力。这门古老而新颖的艺术作为与建筑环境密切联系的艺术样式,延续了纤维艺术原始的功能性与装饰性,改善了部分建筑空间的冷漠感,增强了公共空间的人文气息。

结 语

综观现代纤维艺术的发展历程,这种伴随人类文明进程走来的古老而又现代的艺术,它是一种有机的艺术形式,不断发展的艺术种类。从历史演进和承传以及在当代艺术领域的发展状况来看,艺术家们对艺术语言进行了独特而广泛的探索以及大胆的开拓和实验,使现代纤维艺术呈现出其它艺术形式所无法媲美的活力和开放的多元化风貌。

现代纤维艺术是独立的又是与社会密不可分的艺术门类,它深厚的艺术底蕴、丰富的形式语言,多样的表现技法以及其自古至今与人类生活休戚相关的优势表明,它的未来定将绽放更加绚丽的光彩。

(此文为2007年浙江省哲学社会科学规划课题成果,节选)

主要参考书目文献:

田自秉《中国工艺美术史》,东方出版中心

吴淑生、田自秉《中国染织史》,上海人民出版社

《宋元明清缂丝》,辽宁省博物馆,人民美术出版社

朱淳《工艺与工业设计》,上海书画出版社

弗兰克-惠特福德(Frank Whitford),林鹤译《包豪斯》,生活-读书-新知三联书店

王受之《西方现代设计史》

高星,《中国乡土手工艺》陕西师范大学出版社2004

田青、贾京生编著,《第三届亚洲纤维艺术展作品及论文》,清华大学出版社

司建伟, 论文《现代纤维艺术研究》

苏姗-蕾西,《量绘形貌-新类型公共艺术》

Mildred Constantine, Jack Lenor Larsen,,Van nostrand Reinhold company

Monika Wagner,《Lexikon des Kuenstlerischen Materials》Verlag C.H.Beck

《Kunstmaterial A-Z》

Arthur D. Efland,《A History of Art Education》

Jeannie Fiedler, Peter Feierabend, Koenenmann Verlagsgesellschaft

Karin Thomas , DuMont Buchverlag Koen

, Phaidon

Else Regensteiner ,,SchiffePublishing,1981

Ingeborg Fiegert,,Fachbuchverlag,Leipzig,1982

,Barbar Rose Harry N. Abrans 1994