棉的舞者——记曼彻斯特惠氏画廊的“棉:全球化的线”展

轻盈的纱丽布掩映着一对黑眸凝眉的脸庞,两双红舞鞋如镜像般跳着轻柔似风的印度舞;影像中的舞者优雅地穿梭于经线之间,如天鹅般在五线谱间来来回回地轻点芭蕾之丝;崇神的劳动者们光着脚踩踏着温暖的沙子,顶着西非的烈日在大树间奔放地跳着;缠着西非花布的舞者包裹住全身,仅袒露肚皮,缓慢地扭动着柔软的身体;男孩穿着蜘蛛侠般的彩色短裤衬衫,站在旋转的橙黄色的球体上不停地舞着,以保持平衡;室外强烈的光线聚焦于窗边的一位红衣舞者,那痛苦的舞姿似一种无声的控诉,她点踏过的地方留下的是残缺而鲜红的脚印;伴随着东非的音乐孩子们围成一个圈,在大人的面具后张牙舞爪......

这是一场在曼彻斯特的惠氏画廊举办的视听盛宴,这是一场以“棉”为主题的舞会,这是一场文化杂糅的奇特体验。棉的主题是轻柔具触摸感的,而舞蹈也是人体所能表现出的最轻柔最具触感的肢体语言,在展厅中,棉承载了不同的文化背景,在艺术家的创作之下以不同状态呈现,正像是不同种族的舞者,用自己民族的舞蹈舞出个人和民族的历史。

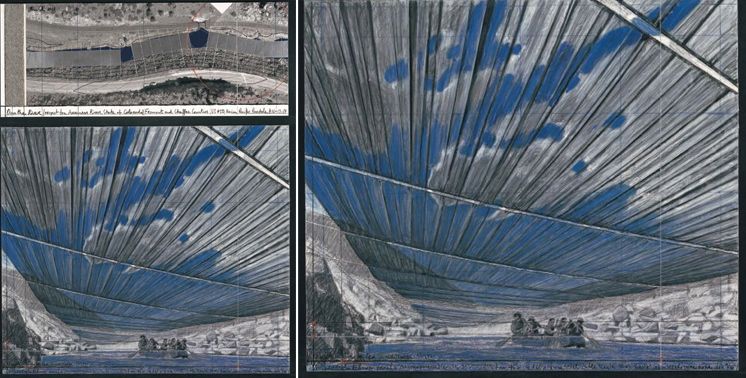

随着当代艺术越来越向多元化及全球化发展的同时,又反思自身的地域性和文化渊源,同时跳脱传统材料的束缚,寻找大空间的可能性,使得纤维艺术的优势越来越明显。此次在曼彻斯特的惠氏画廊举办“棉:全球化的线”展览,不但有其时代意义,也有其特殊的地域意义。曼彻斯特在十九世纪是举世闻名的“棉都”,她靠棉花起家,孕育了当时全新的棉纺织工业,开创了工业革命的先河。因此惠氏画廊举办关于“棉”的展览,在某种程度上也是对城市历史的回应。

展览提供了多个角度观看展品,我们不但能看到七位当代艺术家的最新创作,也能看到当地纺织业生产的历史样本收藏,这里展览的不但是艺术,也是农业、科技和经济,代表了当地的历史和文化。

然而,就此说“棉:全球化的线”展览是对工业历史的一段总结也并不妥当。作为一个大学的美术馆,惠氏画廊的任务除了诠释艺术,也致力于学术研究。就如此次展览提供了一种后殖民主义的角度去观看棉花的历史。它将棉花贸易的历史看作帝国主义和殖民主义的一种表现,同时也关心当代经济境遇和帝国主义的文化遗产。画廊将历史性的馆藏重新拿出来展览,与当代织物作品放在一起,旨在推翻在工业和设计中的欧洲中心地位。

在此次展览中,画廊、观众和七个艺术家之间创造了一种开放无边的对话,每个艺术家都从不同的角度和文化背景对棉花进行了重新解读,创造了跨越文化和历史的交流节点。

展厅的正门空间给了里兹-瑞迪尔(Liz Rideal)《幽魂般的纱丽布》,她的作品从印度的纱丽布获得灵感,将熟悉的普通的事物转换成奇特的有魅力的对镜影像。布料在这里表现为一个主体,一个舞者。上面变幻的图案既带有传统的厚味,又不乏当代的奇幻,既是强烈奔放的,也是优雅缓释的。而在一旁,陈列着1866年印度的织物样书,其中展示了英国制造商在印度制造衣服的历史,这一审视“印度的纺织业”的行为,是艺术家灵感的催化剂。印度的棉纺织业由于英国的殖民入侵而几近崩溃的边缘。棉花最早出现在印度河流域,在18世纪中叶前,手工棉纺织业一直是印度最具有优势的产业,然而到了18世纪末,英国的殖民统治沉重地打击了印度的手工业,使千百万的手工业者失去了生活来源,大批人因饥饿而死亡。这个一直是世界上最繁荣富庶的地区之一的国家,成了一个被西方人鄙视的落后国家。于是,我们再一次看里兹-瑞迪尔的作品,呈现的不仅是印度做工精美的织物辉煌,也是殖民主义国家在这里开始蚕食的历史,在这一印度妇女最传统的服装之外,艺术家隐射的是如鬼魂般侵入人们生活的殖民手段,它们有着绚烂的色彩和图案,却免不了坠落的命运。

第二展厅为三个影像《在经线上行走》系列和一件平面织物作品《条状与带状织物》,是艺术家安妮-威尔森(Anne Wilson)的系列作品。这是一个缓动的空间,影像中的舞者穿着芭蕾舞鞋优雅地穿梭于彩色棉线之间,来回地重复着把线排列成经线的过程。这种不断累积的表演本身成为“一种织物和柔的机器”,述说着纺织业机器生产带来的迁移,反映了工业化织物生产在美国东南部和英国兰开夏郡的暴跌,从而引申到全球化的织物生产。买者和产品以及生产者和穿者之间的分离已变得巨大,这中间的全球化供给链变得更加复杂。作品同时表现了手工艺和工业化生产、手工操作和机器生产同时发生的联系。

与安妮-威尔森的作品一样,鲁巴纳-西米德(Lubaina Himid)的作品《失传的样本书上的肯加布》也表现了在场和不在场的双重性。艺术家在此创造了一支面具后的舞蹈,是传统织物通过重新组合对记忆替代和文化身份的认知,就像是不谙世事的孩子们戴着大人们的面具扮演各种角色。艺术家的灵感来源于东非的肯加布——一种长条的印染棉布用来包裹身体或者做围裙状的衣服。传统而言,肯加布上通常会一起印上格言警句和标语之类,因此又表现为强有力的个人权利和政治表达的媒介。于是,这些拼贴上的文字,便成为一种“无声的控诉”。

同样来自东非,同样是“无声的控诉”,格瑞斯-娜迪瑞图(Grace Ndiritu)的影像作品《静止的生命》是直接对政治的回应。这个缓慢的四格影像如蠕动的肚皮舞一般受到观者的窥视,同时也是对观者的一种反窥视。在作品中她用纤维布料作为媒介,同时包裹和显露她的身体。身体仅有几个部分可见——她的手在她的大腿股间游走,而身体的剩下部分都藏在一块西非纹样的窗帘布后——娜迪瑞图探索着自身表述的被动性,同时明确地暗示她的政治意图。观看她的表演,观者会不舒服地感到自己从一个观看者变成了窥淫狂者。

在此次展览中,有两位艺术家来自非洲内陆国家马里,这个西非面积第二大的国家,大部分国土面积都为沙漠,近一半的人口没有干净的水源,农用地稀缺。然而非洲的棉花生产,超过一半集中在西非。所以即使我们对马里所知甚少,也能理解棉花在这个国家的地位何其重要。13世纪,马里王国开始种植谷物和棉花,棉织品行销国外,黄金大量运往北非,那是这个王国最兴盛的时期。而到了殖民统治时期,作为法属殖民地,马里成为原料供应地,大力推广棉花种植。即便到了今天,棉纺织业仍是马里的重要一部分。所以,用棉作为自己创作的主题,带有艺术家不寻常的情感,一种对民族历史文化的回应。

其中一位来自马里的织物作品是红衣舞者——艺术家阿波都拉-克纳特(Abdoulaye Konate)的作品《波斯尼亚,安哥拉,卢旺达》。艺术家用粗劣但鲜艳的棉织物组合、堆积,表达强烈的种族灭绝的政治主题。触感如此柔软且小心拼叠的材料,却能发出如此强有力的粗暴的声音。布料在此成为艺术家表达他的社会和政治观点的语言。那些墙上的鲜红“脚印”,是他对疾病和战争的控诉,像是一幕希腊悲剧,而地上的来自西非当地的日常棉织物,却又影射了从欧洲廉价销往非洲的回收商品,饱含了贫瘠与沉寂。艺术家的视角跳脱了国家的范畴,将目光聚焦到其他的非洲国家,以第三世界国家共有的疾病、战争、全球化等问题来叩问世界。

另一位马里艺术家阿波巴卡-弗法那(Aboubakar Fofana)的作品《蓝色的树》让人感到格外亲切。这或许是因为采用的传统靛蓝色染料,让我们想起了中国江南的蓝印花布,又或许是地上散落的晒干了的丝瓜筋,让我们想起了南方水乡的日常生活。这支带有西非强烈色彩的劳动人民的舞蹈,竟带有了中国江南的烟雨朦胧的气质,这仅仅是一种巧合吗?还是棉在全球化的过程中本身的历史所带有的文化气质的碰撞?棉花的当代政治隐喻是复杂而紧迫的。阿波巴卡-弗法那属于加纳的索宁克部族,这一部族对靛蓝印花和植物染色有着深厚悠久的文化传统和理解。艺术家通过纺纱、编织和印染当地的棉布棉线,用有机的方法保留和更新马里的文化遗产。在马里的班巴拉族群中,树是一种神圣的象征,是连接天堂和人间并且通向知识的神圣的通路,艺术家以树为隐喻,表现了棉在这个国家的文化地位。在他的作品中,他不断地发掘、倡导并且使这些传统重现生机。他提倡保护并且更新过去这些染织技法,这同时也是对大批量和全球化生产的抵制的一种实践。同时,他也赋予了传统以新的活力和当代的美学。

展览中最危险的一支舞蹈,是一个无头的男孩,看似不安地在一个旋转的地球仪上寻找平衡。这些完全不相干的元素给人一种不和谐却是刺激的感觉。这个无名的青年是谁?为什么他的这身正式的装扮看起来却是“非洲情调”?如果他脚下的地球仪停止了旋转,他会失去平衡吗?带着这一系列问题,因卡-索尼巴尔(Yinka Shonibare)在他的作品《地球仪上的男孩4》中表现了一个完美的视觉隐喻。男孩的身份和他身上的衣服一样模糊不清,这服装用的是“荷兰蜡染”,最早在尼德兰生产,基于一种印度尼西亚的蜡染设计,但是接下来它远销西非,如贝宁、多哥、象牙海岸、加纳和尼日利亚,在这些西非国家得到普及,因为对那里的人来说,“荷兰蜡染”就像是非洲传统染织一样,即便它的源头出自他处。文化的杂糅状态浸透着布料上的每一根线,对索尼巴尔而言,这个仿造的“印尼蜡染印花”成为一强有力的视觉表达者。和阿波巴卡-弗法那的作品中蓝印花布的巧合一样,印尼和西非在此出现了文化的杂糅状态,全球化的共鸣由此生发。有趣的是,索尼巴尔是在伦敦南部的布里克斯顿市场买到这些原材料的。

因卡-索尼巴尔的作品中优雅地涉及到了经济贸易和人口迁移带来的连锁问题,这些问题像线一样被拆散和重织,最终归结到最早的机器全球化生产的商品:棉花。值得一提的是,此次展览的七位艺术家中,五位是黑人,一位有着非洲血统,并且童年和青少年时期在非洲度过。展览的重点视角独特地选择在了这块全世界最落后的土地上,我们不禁要问,棉对非洲意味着什么?工业革命之后,工业国家对棉花等工业原料的急切需求取代了原本对消费品的需求,同时这些国家因本地市场已经饱和,急需在本国之外开辟市场,以销售这些国家所生产的大量工业制品,从而赚取丰厚利润。于是非洲就成为了列强蚕食的目标。19世纪末到20世纪初,非洲几乎完全陷入了殖民国家瓜分的深渊中,至今仍有少部分领土处于殖民状态。在长达四个多世纪的时间中,非洲充当了殖民主义国家的原料产地、加工基地、消费市场等多个角色。单一作物畸形发展,大大排挤了粮食和其他作物,使“非洲粮仓”出现了缺粮危机。于是我们看到,不论是非洲还是印度,这些西方国家中的“棉花仓库”,因为棉花而兴盛,也因之而衰落。棉的历史将第三世界国家的历史紧紧连在了一起。

而另一方面,对于西方工业国家,棉线所牵连的又是怎样一部历史呢?棉花9世纪才传入地中海地区,后传入英国、北美。然而,18世纪以前,英国的棉布主要从印度进口,被认为是奢侈品。棉纺织业是一个新兴工业部门,受行会和政府法规的束缚比较小,这使得它相对较易发展,且本身具有投资少、规模小的优势。棉织品受到英国社会各阶层的普遍欢迎,市场需求量不断增长。为防止外国商品的竞争,英国严格禁止从印度、波斯和中国输入印花布。为了提高生产率,降低成本,在棉纺织领域出现了一个技术革新的热潮。珍妮纺织机的发明标志着工业革命的开始,也标志着西方世界从此走向兴盛。

当我们穿过画廊的一层,除了当代艺术作品外,棉的历史性工业产品和商品也带领我们进入了一次全球之旅。棉花是如此具有多样性,令全世界的设计者们创造出不同的图案和形式,其中也包括最普通的T恤衫和牛仔裤。同时,我们也了解到关于棉花“肮脏的秘密”,包括不断使用童工和在棉花生产中使用杀虫剂而引发的环境问题,以及非洲今日的棉花危机和与棉息息相关的国民经济。“棉:全球化的线”展览超出了对一般主题的阐释,从最初的物质性和美学吸引力,延伸到它在经济、社会和文化相关领域中产生的价值。

文化的杂糅状态是串联整个展览的一条线。棉,既是这次展览的主题,也可说是这个城市的主题,甚至可以延伸为一个时代的主题,一种文化的主题。正如一位艺术家所说:“棉充满了香气,它无所不在,无所不包,无所不覆,它与我们同伸展,同呼吸——从摇篮到坟墓。”这又将我们带回到棉最初给人类带来的直观感受,是触觉的、嗅觉的、视觉的,而棉的历史所揭示的更多元更时代的气息,让我们在思考全球化和后殖民主义泛滥的今天,也叩问文化杂糅的交互应该何去何从。

在2012年一个早春的清晨,这场舞会在曼彻斯特大学宁静的花园中开幕,馆内安静而有序地上演着七位当代艺术家创作的现代舞和曼彻斯特的传统舞蹈,馆外阳光下默守着挺拔的梧桐在微风下的磨磨沙沙。夜晚,当人们经过馆外时,依然能看到美术馆窗户上的纱丽舞,那是馆内的印度舞在建筑上的延伸,由LED灯呈现。这场在夜晚看来丝毫不比白天寂寞的舞会,悄悄地在城市中蔓延,吸引着四方来客,来此共享这一场以棉为主题又远远超出棉的领域的盛宴。

许嘉

中国美术学院人文艺术学院史论系在读研究生

2012/6/5